若草・島根県

子どもの頃から好きなお菓子のひとつに島根県松江市の「若草(わかくさ)」があります。

松江市といえば、京都、金沢と並ぶ菓子処として有名ですが、これは、江戸時代、松江藩7代藩主松平 治郷(まつだいら はるさと)公が当時の著名な茶人の一人であったことと深く結びついています。

隠居後に名乗った不昧公(ふまいこう)という名前で「不昧流」という茶道を完成させたことは有名であり、いわゆる「不昧公御好み」の茶菓子として全国にその名を轟かせているのが松江の「若草」であり「山川」というお菓子であったりします。

「若草」は、不昧公の詠んだ「曇るぞよ 雨ふらぬうち 摘んでおけ 栂尾の山の 春の若草」という歌から考案され命名されたものだそうです。

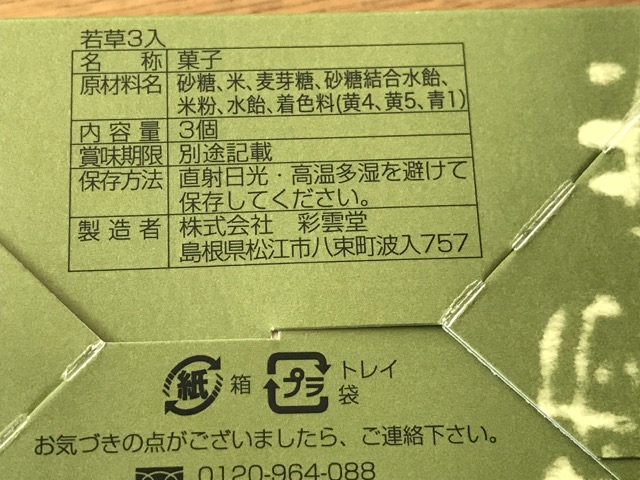

この江戸時代の茶菓子を復元したのが、彩雲堂の初代店主山口善右衛門、1897年(明治30年)のことです。季節の変化を感じる繊細な感性でもって、古老や茶人の言い伝えをもとに研究を重ね、不昧公御好みの見事な「萌え出ずる若草の風情」を復刻させたのです。

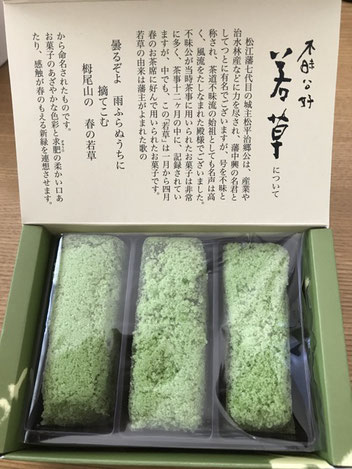

「若草」は求肥をそぼろ状の砂糖で包んだお菓子。

奥出雲、仁多地方で収穫される最良のもち米を使用しており、その弾力と歯切れの良さはコシが強い寒冷地の米ならではのものだとか。

このもち米を石臼で少しずつ水挽きしてできる白玉粉に水飴や砂糖を加えてじっくり練り、蒸して求肥を作ります。

最後に、切り分けた求肥に薄緑色の寒梅粉を混ぜたそぼろ状の砂糖をまぶす作業はひとつひとつ手作業で。(彩雲堂HPより)

その「若草」を切ってみるとー。

ふっくらと弾力性は感じますが、とても柔らかいです。

この求肥、1.5cm×1.5cm×6cmぐらいの直方体の大きさです。求肥好きにはたまらないふっくら感とモチモチ感を感じるのにちょうどよいサイズなのでしょうか、本当に柔らかいです。

まぶしてあるのは、いわゆる落雁の材料となる「砂糖+寒梅粉」ですからどちらかというとサクサク感が強いです。すぐに溶けて無くなるような和三盆糖の食感ではなく、しっかりとした砂糖の存在感。

だからこそ求肥のモチモチ感が口の中で長い間続くようにも感じます。

彩雲堂